- 喀血とは

- 世界で最も高度で良質な喀血治療

- 気管支動脈塞栓術および BAE 費用

- 退院について

- オンライン・セカンドオピニオン

- 担当医紹介

2006年5月に設立された、

世界でも稀な喀血治療専門施設です。

国際的に見ても最も高度で

良質な喀血治療をご提供しております。

当院から沢山の喀血関連のエビデンスを発信しており、単一施設からの査読英語論文発信数としては世界随一で、

2023年にヨーロッパIVR学会であるCIRSEから世界初の気管支動脈塞栓術ガイドラインが出ましたが、

当院からの論文がこれに3本も引用されています。

吐血と違い、気管・気管支を通過して喀出される血液が、凝固して窒息してしまう喀血死や、血液で肺内が血だらけになり、深刻な呼吸不全に陥ることがあります。

喀血の治療原因(基礎疾患)としては、気管支拡張症が34.0%、非結核性抗酸菌症23.5%、特発性喀血症18.4%、肺アスペルギルス症13.3%、肺結核後遺症6.8%という割合となっておりますが、非結核性抗酸菌症による喀血が急増中です。

世界的にも稀な喀血治療専門施設である喀血・肺循環センターは2006年5月に設立されました。喀血に対するカテーテル治療(血管内治療)である金属コイルによる超選択的気管支動脈塞栓術(ssBACE)を主として実施しており、年間150〜320例実施しております。大阪府外からの紹介患者さまは年々増加し、最近では40~50%となっており、北海道から沖縄まで、日本全国各地の基幹病院や大学病院の呼吸器内科から喀血でお悩みの患者さまが我々の治療を受けるためにはるばる岸和田市までお越しくださいます。中国からの自費診療での患者さまもおられます。

ISHIKAWAカテーテルを代表とするBAE用のオリジナルカテーテルも開発を続けており現在ではISHIKAWA mild6など計6種類のBAE専用カテーテルを生み出すまでになり、日々様々な技術的向上に励んでおります。

BAEは今や安全で有効性の高い治療手技です。この成績を支えているのは、他施設で追従不可能な術前CTアンギオグラフィーを駆使した放射線科による高度で精密な解析力、優秀なアンギオ室看護スタッフと病棟看護スタッフ・薬剤科/検査科スタッフによる万全のサポート、喀血・肺循環センター専任課長による強力な治療デザインサポートなど、喀血治療に対する使命感に燃えた強固なBAEチームです。

喀血・肺循環センターは、日本全国から医師が研修や見学に来られ、また米国・英国など海外から多くの医療機器関連大手メーカーのマーケティング/開発部幹部が訪れる国際的な施設になっていますが、2017年1月には、長期成績論文を発表しました。これは2015年にでたソウル大学の喀血カテーテル治療関連論文が誇ってきた406例の圧倒的多数をさらに凌駕する世界最多の489症例を対象とした治療成績を提示しているのみならず、金属コイルを用いた超選択的気管支動脈塞栓術BAEの全基礎疾患を対象とした世界初の長期成績論文です。現在に至るまで45回引用されました。

さらに2018年6月には、BMJopenの長期成績論文の対象患者さまのうち、再喀血された患者さまの再喀血メカニズム解析をテーマにした論文を、権威あるEuropean Radiologyに掲載いたしました。

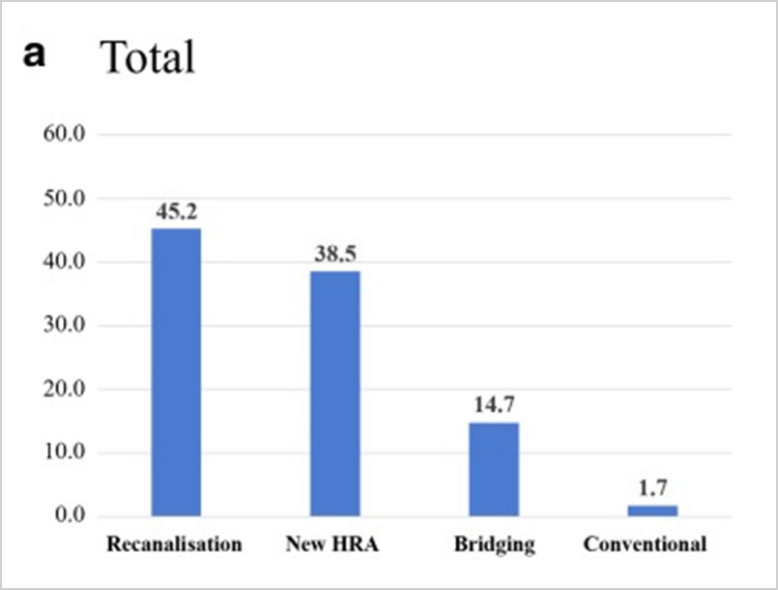

この研究によると、再喀血の原因は4つに分類でき、コイル塞栓部再開通が45%、新規血管の出現が38.5%、同一血管の塞栓部近位の枝からの側副血行路が14.7%、別の血管からの側副血行路が1.7%という結論となっております。

私どもは再喀血をもっとも抑制するためには、上記4機序のうち頻度の高い再開通を減少させることが肝要であることを実証し、これに基づき血栓形成への依存率が少ないことが期待されるハイドロゲルコイルが再喀血率減少に有効ではないかと考え、1年半前より2年半の計画で前向き観察試験を行なっています。2019年にはRespirology Case Reportに症例報告を1本、2020年秋にはRadiology(BAEの脊髄梗塞発症率:東京大学康永研究室との共同研究)とEuropean Radiology(BAEによるQOL改善)という放射線科領域のトップジャーナルに2本の論文が2021年年初にPublishされました。

このように我々は、2017年から毎年査読英語論文をpublishしており、1施設から3本以上のBAEについての論文を出している施設は世界でも私どもと東京病院のみです。今後も南大阪から世界にエビデンスを発信して参ります。

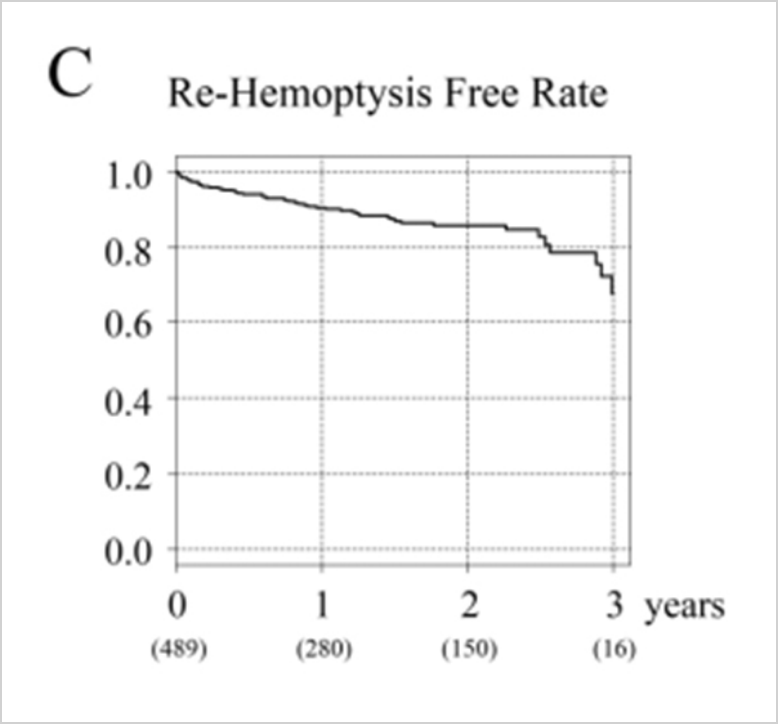

90.4% (87.6-93.3) at 1 year, 85.9%

(82.1-89.9) at 2 years, and 67.7%

(55.5-82.6) at 3 years.

-

この長期成績論文のほかにも、高名な日本臨床研究学会代表理事 原正彦先生の指導下に4つのテーマで臨床研究が同時進行中であり、順次英語論文を出していく計画であり、現在再喀血機序論文を投稿中です。

我々が今後も喀血治療の最先端のエビデンスを築き、世界に発信して参ります。山口医長・石川センター長

-

気管支動脈塞栓術BAEとは気管支動脈塞栓術とは喀血に対するカテーテル治療です。

一言で言うと喀血の原因になっている血管を、塞栓物質で詰めてしまう方法で、かつては前脊髄動脈を詰めてしまうことによる脊髄梗塞などリスクが高く、効果の一時的な、手術までの橋渡し的治療という位置づけでしたが、現在では技術もデバイスも進歩し、喀血治療のゴールデンスタンダードとなっております。

塞栓物資としては、ゼルフォーム、NBCA、PVA、金属コイルなどがありますが、我々はもっぱら、安全性が極めて高い金属コイルを塞栓物質としたBAEをしたssBACE(エスエスベイスと呼びます)を実践し、提唱しております。以下もご参照ください。

-

- 気管支動脈塞栓術の適応(どのような患者さまがBAEの対象か?)

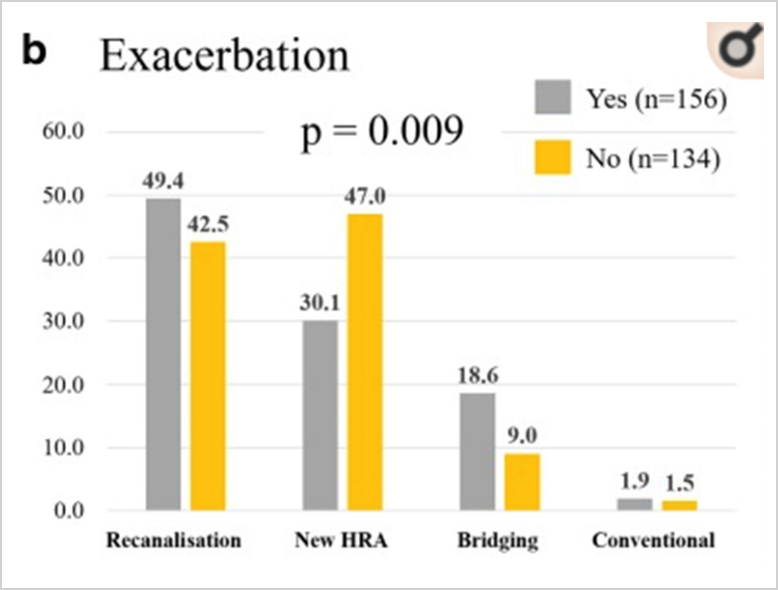

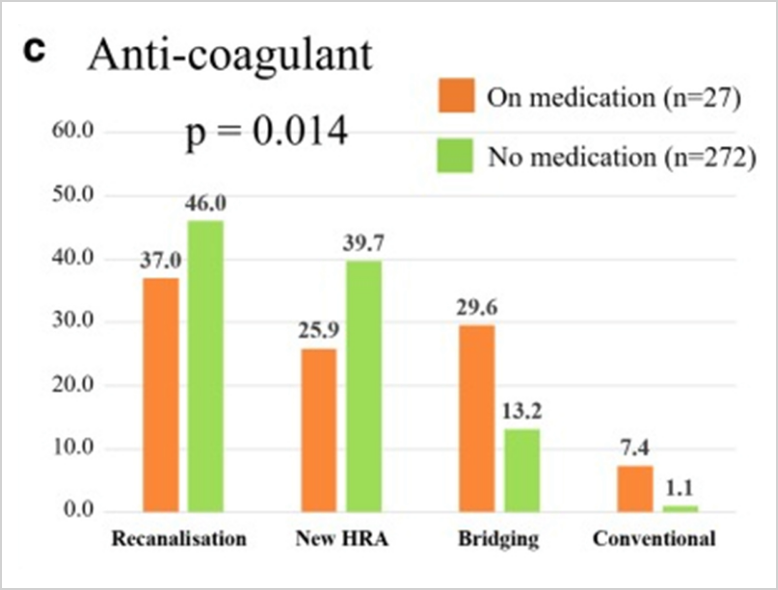

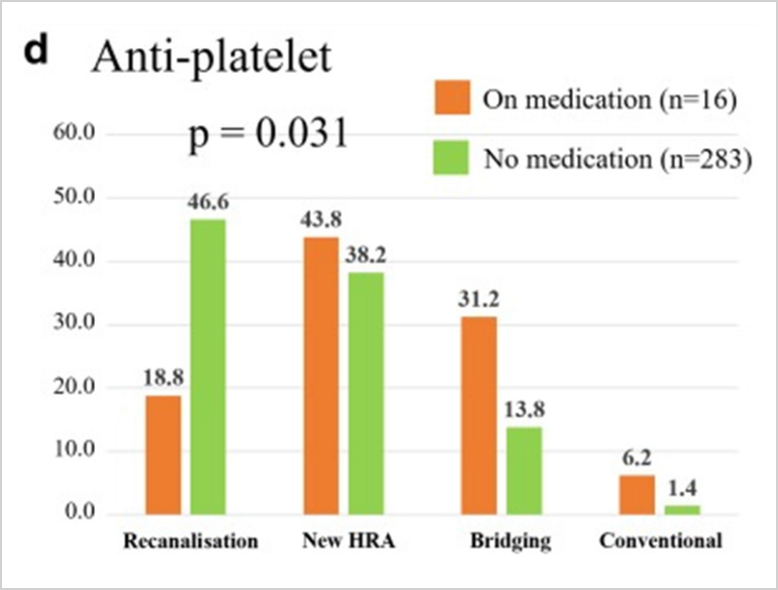

- 血痰は基本的にはBAEの対象ではなく、ティシュでは対応不可能な程度の量の喀血がBAEの良い適応です。ただし、冠動脈ステントが入っていたり、心房細動があったりして抗凝固剤や抗血小板剤を服用している患者さまは、比較的少量の喀血であっても、安心してこれらの薬剤が服用できるようにBAEを実施させていただく場合があります。

-

- 気管支動脈塞栓術の治療目的と治療成績

-

最大の治療目的は、大喀血による喀血死(窒息死)の予防です。

上記の我々の論文では、1年後止血率が90.4%、2年後止血率が85.9%となっております。ただしこれは基礎疾患によってかなり異なります。特発性は非常に成績が良く、疾患自体が進行性の非結核性抗酸菌症の成績は相対的に低めです。

-

- 気管支動脈塞栓術の合併症

-

3,600例中、BAE合併症としてもっとも恐れられている脊髄梗塞は皆無、軽度の縦隔血腫が5例、大動脈解離が4例、脳梗塞6例(小脳梗塞4例、前頭葉の無症状の脳梗塞1例、後頭葉の脳梗塞による同名1/4半盲1例)一過性脳虚血1例、鎖骨下動脈の解離1例、穿刺部血腫6例がありました。死亡例は皆無です。小脳梗塞は、一過性に強い回転性めまいや構語障害や嘔気をきたしますが、通常は1週間以内にほぼ後遺症泣く症状が消失します。当院ではこれまで半身まひとなられた方は皆無です。小脳梗塞は椎骨動脈を介する塞栓症ですが、原理的には脳幹梗塞のリスクも存在します。現在あらゆる予防策を講じており、最近4.5年間は脳梗塞の発症は皆無です。

大動脈解離についても、4例とも心臓外科のある施設に転院していただきましたが、緊急手術を必要とされたのはこのうちお一人のみで、3名の方は保存的治療のみで後遺症を残すこともなく、その後当院でさらに気管支動脈塞栓術を受けられ、止血しております。1名のみ、心臓外科で緊急手術を受けられましたが、もともと腹部大動脈瘤をお持ちの方でした。

-

- 気管支動脈塞栓術の流れ

-

まず喀血外来を受診していただき、造影CT(CTアンギオ)による喀血関連血管の同定をおこないます。

喀血関連血管数は、少ない場合1本のみ、多ければ20本近く、平均して7〜8本の治療対象血管があります。この結果をもとに治療計画を立て、入院申し込みをします。カテーテル治療の予定が詰まっていると、1〜2ヶ月待ちとなることがあります。入院期間は、ご年齢や全身状態、喀血関連血管数、入院曜日などにより3泊4日から5泊6日程度の入院となります。

大半の患者さまは、右大腿動脈穿刺(太ももの付け根)で大動脈領域の血管に対し一回、左もしくは右の橈骨動脈穿刺(手首)で鎖骨下動脈〜腋下動脈の血管に対し、一回、計二回の入院治療が必要になります。健康保険が適用されますが、一ヶ月に一回しか保険が通らないため、月を変えて二回の入院加療が必要となります。

一回の治療に要する時間は、治療対象血管数によって異なり、1時間から3時間くらいまでとなります。

当センターでは、治療中の様子をご家族にご見学いただくことが可能です。捜査室からガラス越しに全ての治療手技とスタッフ間の会話をご覧いただくことができます。3名くらいまで可能です。9割以上のご家族様がこの見学システムを活用されています。他病院の医師や、世界中のカテーテルデバイス開発メーカーの研究者・開発者やマーケッティング幹部などが、研修や見学にこられていることがありますが、BAEの発展のためにご了承いただけましたら幸いです。

CD持ち込みサービスというのも行なっております。これは、局所麻酔での治療であり、患者さまの意識が常にあるため、治療中のBGMを術者の好みで選択するより、患者さまのお好みで選択していただくほうがリラックスしていただけるという狙いがあります。

通常、血管造影室は学校や道場のようなピリピリした空気が支配していることが多いものですが、我々のカテ室は「世界一癒し系のカテ室」をモットーとしております。術者がピリピリしていることは局所麻酔ですと患者さまに当然伝わり、無用の緊張を強いますし、そもそも術者が過度に緊張しているような余裕のない状況は害悪でしかないと我々は考えております。

鼠径から実施した時は5時間安静、手首から実施した時は終了後ただちに歩行可能です。

-

術後から退院まで基本的には翌々日の退院となります。

術後発熱があったり、軽い胸部痛・背部痛が生じることがあります。

発熱は治療が長時間にわたった場合におきますが、内服の抗生剤で治癒します。

胸背部痛や違和感は、血管を詰めたことによる影響ですが、通常数時間で、長くても数日以内に完全に消失します。

退院前、または退院後に治療の内容と写真を記載したBAEレポートを、ご本人に直接差し上げ、紹介医にも病院から郵送させていただきます。

-

- 退院後

-

退院日には、「全力疾走が可能です!」とご説明しております。これを聞いて実際に全力疾走をされる方は稀だと思われますが、この表現には、ご退院後は日常生活に全く制限がない、どんどん動いて欲しいというメッセージを込めております。長い病歴を持つ慢性喀血患者さまの中には、突然起きる喀血に対する強い予期不安から喀血神経症ともいうべき状態になり、そのことも影響して長年著しい生活の制限を自らに課している方がおられ、恐怖感のあまりBAE後も過剰な安静と生活制限を続けられる場合があります。その生活から脱却しQOL(生活の質)を向上させていただくために、我々は喀血治療に取り組んでいるのだ、という思いがあるからです。動いたからコイルが緩むとか、移動するとか、再開通が増えるなどということはありません。

ご退院後は、原則として1ヶ月後、3ヶ月後、半年後、1年後と受診していただきます。

1ヶ月後の外来で、肺機能と6分間歩行試験をさせていただく場合もあります。入院中の血液データもこの時にお渡しさせていただきます。ただし遠隔地の方は、ご相談に応じます。

1,3,12ヶ月後はレントゲンを、半年後は初診時と同様、造影CT(CTアンギオ)を撮影させていただき、血管の状態の把握をさせていただき、外来受診終了となります。

その後も予後調査のためにアンケートをお送りさせていただくことがございますが、ご協力いただけましたら幸いです。

退院後の心がけ、についてよくご質問いただきますが、強いてもうしますと、血痰がでているときに入浴すると喀血に進展してしまう場合があるということ以外は、日常生活においてご自身で心がけるようなことはございません。

-

- 退院後に血痰・喀血があったら(再喀血)

-

上記のように、1年後止血率は90.4%、2年後止血率が85.9%となっております。これは言い換えると、術後の1年間で9.6%の、術後の2年間で14.1%の、治療を要する程度の再喀血があることになります。

血痰やおちょこ数杯程度までのティシューで処理できる程度のごく少量の喀血でしたら、ご自宅で止血剤を服用して様子を見ていただくことをお勧めします。そのまま止血して、その後何年もでないこともよく見られるからです。仮にコイル塞栓部の血栓が溶解して血流が再開通しても、金属コイルという異物が血管内に存在する以上、血栓が再形成することがあると考えております。

コップ5分の1程度以上の喀血の場合、再度のカテーテル治療をお勧めしますが、私どもの病院は常にほぼ満床であり、また喀血センターのカテーテル枠も通常数週間先まで詰まっていることが多いため、喀血急性期はご紹介元の急性期病院呼吸器科でご対応いただき、喀血が落ち着いてから当院喀血外来を受診していただき、初診時と同様のCTアンギオによって、再喀血の原因を解析し入院申し込みをするという形が一般的です。ただし大喀血で生命的危機にさらされている状況などで、治療を一刻も早く実施する必要がある場合、当院のカテーテル枠とベッドに余裕がある時には直ちに転院の上緊急カテーテル治療を実施させていただいたり、カテ枠・ベッド枠に空きがなく、我々のスタッフ状況が許せば、平日夜間や土日休日に、ご入院中の急性期病院まで我々が出向き、出張カテーテル治療を実施させていただく場合もございます。

-

- 再喀血のメカニズム

-

再喀血の原因(メカニズム)は、塞栓部再開通が45.2%、新規血管の出現が38.5%、同一血管の塞栓部近位から発生する側副結構路が14.7%、全く別の血管から発生する側副結構路が1.7%となっております(現在論文投稿中)。

この結果に基づき現在我々は再喀血の主原因である塞栓部再開通を減らす可能性がある特殊なコイルについての前向き臨床試験を計画中です。

なお、金属コイルで治療をすると、その後再喀血時に再治療ができなくなるということを主張する放射線科医師が一部におられますが、上記の我々の検討では、再喀血患者57名に対する気管支動脈塞栓術において、299本の喀血連血管のうち97.7%に対して合併症なく再治療可能でありました。

当院では株式会社メドレーが提供する「CLINICS」という専用アプリを使用します。CLINICSを通じて事前に予約していただくと、当院にご来院いただくことなく、患者さまのご都合の良い場所でオンライン・セカンドオピニオンを受けていただくことができます。

やむを得ずご本人が相談できない場合は、ご家族だけでも相談可能ですが、その場合は患者さまご本人の「相談同意書」が必要です。

※相談同意書は以下の「オンライン・セカンドオピニオンに必要なもの」よりダウンロードできます。

- ご本人、ご家族以外からの相談

- ご家族でもご本人の相談同意書がない場合

- 当院が指定する資料(診療情報提供書・検査データなど)を送付できない場合

- 予約をしていない場合

- 「問診票」

- 紹介状(診療情報提供書)

- 画像検査結果(CD・DVD・レントゲンフィルム)

- ご家族のみで相談する場合、患者さまご本人の「相談同意書」

下記をクリックするとPDFがダウンロード可能です。

上記資料を以下の宛先にお送りいただくようお願いいたします。

※ご提供いただいた資料はキャンセルとなった場合も含め原則返却致しません。

- 郵送先

- 〒596-0827

住所:大阪府岸和田市上松町2-8-10

医療法人えいしん会

岸和田リハビリテーション病院

セカンド・オピニオン担当宛て

下記リンク先より予約申込をお願いします

※30分以内の診察時間で一律の料金になります

※お支払いにつきましては〈CLINICSオンライン診療〉にて行います。

※お支払い方法はクレジットカードのみになります。

-

テルモ BAE(気管支動脈塞栓術)

特設ページ

-

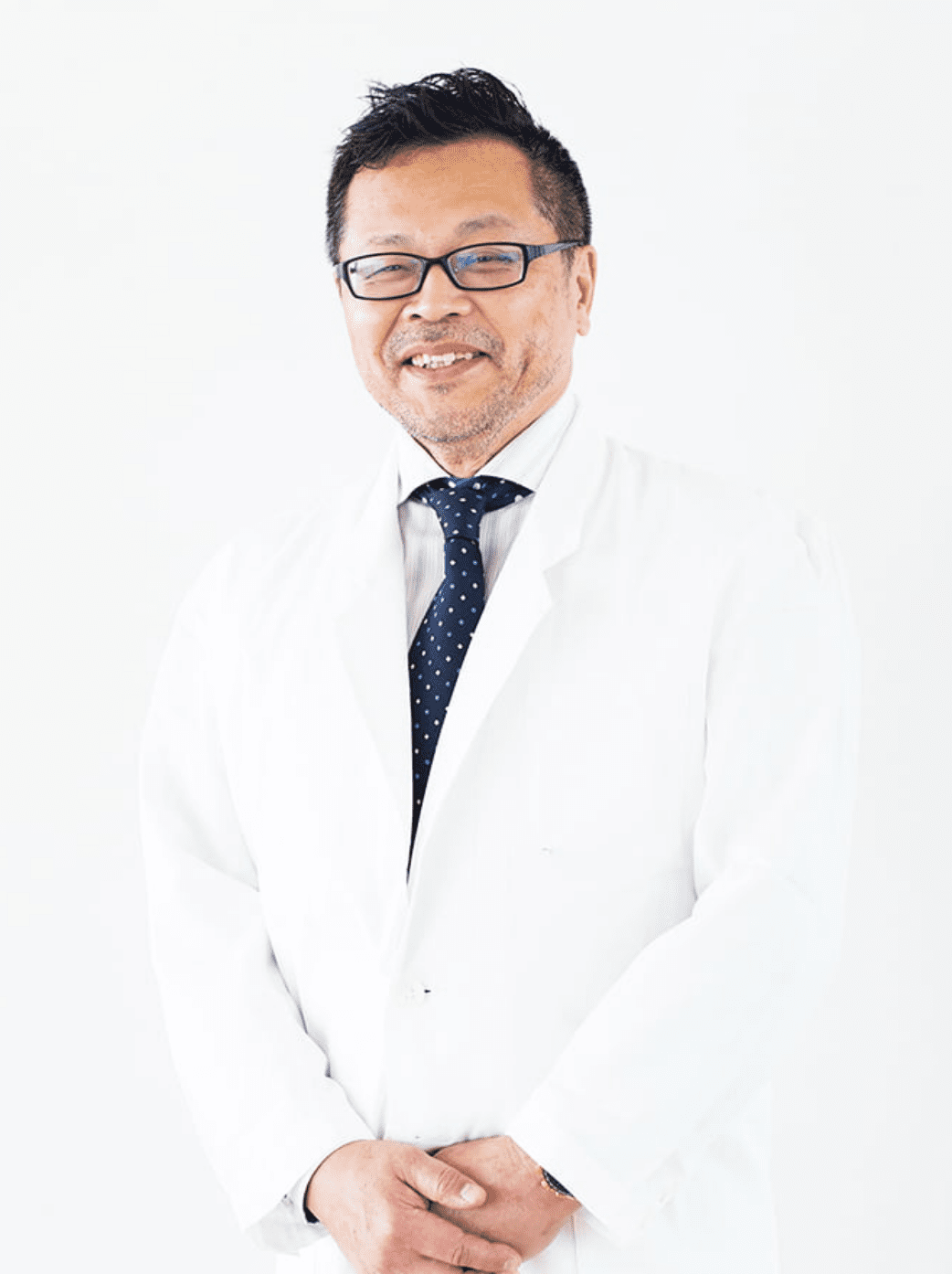

病院長

喀血・肺循環センター センター長石川 秀雄専門分野循環器領域における長年のカテーテル経験をベースに、気管支動脈塞栓術を中心とした、呼吸器領域でのカテーテル治療をライフワークとしております。カテーテルの経験は30年以上、気管支動脈塞栓術の経験は約20年にわたります。認定資格日本循環器学会専門医 日本呼吸器学会専門医・指導医 日本内科学会認定医 日本医師会認定産業医 身体障害者福祉法に基づく指定医(心臓障害、呼吸器障害)受診してほしい患者さまの症状喀血や血痰、肺動静脈奇形などに限定させていただいております。趣味「食」を第二のライフワークとしており、とくに泉州地域の料理人を応援しております。

月刊誌「あまから手帖」や「大阪名物」「関西名物」「私がホレた旨し店 大阪」などで有名なフードライター・食文化評論家 団田芳子さんのファンクラブ会長を務めさせていただいており、本多副会長(大阪ガス理事)とともに種々の活動をさせていただいております。患者さまに一言世界最高水準の喀血治療を提供させていただきます。

| 1976年 | 大阪府立高津高校卒業 |

|---|---|

| 1977年 | 東京大学理科Ⅰ類入学 |

| 1980年 | 大阪大学医学部入学(東京大学工学部中退) |

| 1986年 | 大阪大学医学部卒業 / 大阪大学医学部精神科にて研修 |

| 1987年 | 大阪大学医学部第三内科にて研修 |

| 1988年 | 桜橋渡辺病院 循環器内科 |

| 1989~1996年 | 国立療養所近畿中央病院 内科 |

| 1997年 | 済生会富田林病院内科医長 |

| 1998年 | 国立療養所近畿中央病院 / (現国立病院機構 近畿中央呼吸器センター)内科 |

| 2001年 7月 | 同 循環器科医長 |

| 10月 | 同 臨床研究センター政策医療企画研究部 / 情報推進研究室長併任 |

| 2004年 4月 | 同 医療機器管理室長併任 |

| 2005年 10月 | 医療法人幸会喜多病院(現岸和田リハビリテーション病院) / 医局長・診療医療部長就任 |

| 11月 | 喜多病院 理事併任 |

| 2006年 5月 | 喜多病院 喀血・肺循環センター長就任 |

| 8月 | 喜多病院 院長就任 |

| 9月 | 医療法人盈進会(えいしんかい)岸和田盈進会病院に病院名称を変更 / 理事・病院長・喀血肺循環センター長 |

| 2014年 4月 | 医療法人盈進会 理事長に就任 |

| 2018年 4月 | 法人及び病院名を医療法人えいしん会岸和田リハビリテーション病院に変更 / 同法人 理事・病院長・肺循環センター長 就任 |

| 現在に至る |